|

ХРОНИКА АКАДЕМИЧЕСКОЙ

ЖИЗНИ

В этом разделе представлена информация о событиях академической жизни в области русистики.

Правильность работы внешних ссылок не гарантируется.

Если у Вас есть замечания,

предложения или информация, напишите по адресу

. .

28.03.2025

IN MEMORIAM

ИГОРЬ ЧЕРНОВ

(18 марта 1943 – 21 марта 2025)

Совсем недавно мы отмечали восьмидесятилетие Игоря Аполлониевича Чернова, и

вот с опозданием на неделю пришло сообщение о его кончине. Было известно, что он

болел, и все же последний телефонный разговор 10 марта внушал оптимизм: он вышел

из больницы, чувствовал себя неплохо. Однако этот оптимизм оказался обманчивым.

Игорь Чернов закончил отделение русского языка и литературы в 1966 г. по

индивидуальному плану, поскольку с самого начала своего университетского пути

занимался семиотикой, был слушателем первого семиотического спецкурса Ю. М. Лотмана, который лег в основу лотмановских «Лекций по структуральной поэтике».

Можно сказать, что он был первым семиотическим учеником Лотмана. Именно Игорь

весной 1963 г. завязывал в Москве, в Институте славяноведения и балканистики,

контакты с московскими семиотиками и таким образом еще студентом встал у истоков

Тартуско-Московской семиотической школы. Он был одним из организаторов школ по

вторичным моделирующим системам в Кяэрику, вошел в редколлегию «Трудов по

знаковым системам».

Сразу же после окончания университета И. А.

Чернов поступил на работу на

кафедру русской литературы, а в 1983–1986 гг. был заведующим этой кафедрой. В 1992

г. он стал первым заведующим отделения семиотики в Тартуском университете. За

многие годы своего преподавания на отделении русского языка и литературы он

прочитал немало курсов — «Введение в литературоведение», «Теория литературы»,

«Русский фольклор», «История древнерусской литературы», «Введение в

специальность», и его лекции до сих пор памятны его студентам. Он был, что

называется, харизматическим преподавателем, поражала его эрудиция, прекрасное

знакомство с новейшей западной исследовательской литературой, впечатлял его

блестящий английский, а совершенное знание эстонского языка позволяло ему

общаться с самым широким кругом эстонских интеллектуалов, среди которых он

пользовался большим авторитетом.

С 1997 г. И. А. Чернов жил в Финляндии, на острове Сомпасаари, там 5 апреля

будет похоронен. Грустно, что нам не удастся проводить его в последний путь.

Светлая память.

Кафедра русской литературы Тартуского университета

Редакция «Рутении»

http://ruthenia.ru/document/553225.html

Памятные даты и события

27.03.2025

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПЕТРЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ РУДНЕВЕ

К столетию со дня рождения

Сейчас в Тарту осталось не так уж много тех, кто знал Петра Александровича Руднева

(27 марта 1925 – 23 ноября 1996), и тем более тех, кто у него учился. Мне

посчастливилось: я училась у него все годы, пока он был в Тарту — с 1968 по 1972,

слушала у него «Стилистику и стихосложение», «Историю русской литературы

середины XIX в.», «Теорию литературы», спецкурс по метрике Блока. Наши встречи не

ограничивались учебной аудиторией. Петр Александрович сразу стал руководителем

литературоведческого кружка СНО, в котором мы все тогда участвовали, редактором

сборников тезисов студенческих конференций. Мы большой компанией членов СНО

проводили вместе многие вечера на кафедре, возясь с ротапринтными сборниками:

надо было перепечатывать тексты на специальной ротапринтной бумаге, затем

корректировать и заклеивать каждую опечатку, делая это по возможности незаметно,

чтобы в печати эти исправленные места не выделялись. Петр Александрович был

замечательным редактором, он с неподражаемым юмором комментировал

стилистические перлы неопытных авторов, а потом исправлял эти места так, что

стилистические неловкости сглаживались. Было много смеха, шуток, время летело

незаметно, мы засиживались допоздна, однажды нас даже заперли в нашем здании,

пришлось звонить на вахту в главном здании и просить дежурного нас вызволить.

Памятно первое впечатление. На втором курсе у нас в расписании появилась

строка — «Стилистика и стихосложение», преподаватель — П.А. Руднев. С таким

преподавателем мы еще не были знакомы, хотя, казалось, знали всех, кто работал на

нашей кафедре русской литературы. Как оказалось, Петр Александрович только что

приехал в Тарту и был, что называется, «новеньким». В тот момент мы еще не знали,

какие драматические события предшествовали его приезду в Тарту. Пока же в

аудиторию вошел моложавый, элегантный, одетый в безукоризненный костюм-тройку

преподаватель и начал знакомить нас с новым для нас предметом. Голова у нас

закружилась — мы были не слишком сильны в стиховедении, классические размеры

еще кое-как различали, но совсем не их ритмические формы. А уж неклассические

размеры! Тут перед нами оказались и дольник, и тактовик; и что же говорить о

переходных метрических формах и полиметрических композициях. Петр

Александрович скромно умалчивал о том, что эти понятия — это его вклад в

стиховедение, его открытие и новация. Хотя предмет оказался для большинства,

включая меня, трудным, но мы были заражены увлеченностью лектора, его

энтузиазмом и твердо прониклись его уверенностью, что стиховедение — это очень

важная область, без которой филология существовать не может. Это было в годы,

когда стиховедение в России только набирало силу. Заново открылись

фундаментальные труды Андрея Белого, М.П. Штокмара, Б.Я. Ярхо, В.М. Жирмунского, формалистов, но от ярлыка «уклон в формализм» стиховедению

избавиться еще долго не удавалось. Только с выходом в 1974 г. книги М.Л. Гаспарова

«Современный русский стих. Метрика и ритмика» ситуация стала окончательно

меняться, а до этого и сам Гаспаров был известен в основном как филолог-классик,

переводчик античных авторов.

Петр Александрович сразу объявил в Тарту спецсеминар по стиховедению, в

который записалось рекордное количество студентов. Сыграли роль и обаяние

преподавателя, которому невозможно было не поддаться, но и желание заниматься

чем-то практическим, осязаемым. Как объяснил Петр Александрович, метрический справочник (именно их составлением стали заниматься студенты его семинара) — это

сразу вклад в науку, материал не только для монографического, но и для

сравнительных стиховедческих исследований. Делалось все тогда вручную, работа

требовала сосредоточенности, внимания и квалификации. Конечно, руководитель все

данные проверял, выявлял ошибки, учил, но к халтуре был нетерпим. Не все

семинаристы потом стали учеными, но стиховедческие работы выпускников семинара

М.Ю. Лотмана и С.А. Шахвердова широко известны. П.А. был также неофициальным соруководителем стиховедческой диссертации Р.А. Папаяна, аспиранта Ю.М. Лотмана.

Вообще П.А. Руднев был преподавателем требовательным, строгим, что не

мешало студентам его преданно любить. Когда он читал нам на третьем курсе

«Историю русской литературы середины XIX в.», то для допуска к экзамену

потребовал сдачи трех коллоквиумов по тем авторам, о которых на лекциях речи идти

не будет – по А.Н. Островскому — его творчество полагалось познать по монографии

Л.М. Лотман, и Писемскому — по собранию сочинений (третьего коллоквиума, к

сожалению, не помню). Вот мы и давились плодовитым Писемским, но честно читали,

в голову не пришло отлынивать.

На нашем втором курсе мы впервые присутствовали на защите кандидатской

диссертации, и какой диссертации — «Метрика Александра Блока» нашего любимого

Петра Александровича. Это было 22 апреля 1969 г. в старом зале Ученого совета, где

стоял большой стол XIX века и у высокого окна — большие старинные часы, которые

били в положенное им время. Атмосфера в этом зале была совершенно особая. Уже

тогда мы отдавали себе отчет в том, что присутствуем при событии выдающемся.

Первым оппонентом был академик В.М. Жирмунский. Перед нами был современник

того, кому была посвящена защищаемая диссертация. Нам по молодости Жирмунский

казался глубоким стариком, хотя ему еще не было 80-ти. Манера говорить у него была

дореволюционная, с ударением áнглийский, [библиóтика], и слушать его было

истинным наслаждением. Это была наша первая встреча и со вторым оппонентом —

Михаилом Леоновичем Гаспаровым, который с годами стал большим другом Тарту и

часто приезжал и на конференции, и с лекциями. Диссертант волновался, но выступал

прекрасно, вся защита была блестящей. Только потом мы узнали, сколько мытарств

пришлось претерпеть Петру Александровичу. Диссертация была написана давно,

представлена к защите в Московском педагогическом институте, который соискатель

когда-то окончил, но была отвергнута именно за «формализм». Руднев работал в

Коломенском пединституте, и скандал с отвергнутой диссертацией мог стоить ему

места.

Именно тогда Ю.М. Лотман пригласил его в Тарту. Место, к сожалению, было

временным — на замещение преподавателей, которые уходили на два года в

докторантуру. Была надежда, что временное место удастся сделать постоянным, но она

не оправдалась. Однако были и другие трудности — в тех условиях, можно сказать,

непреодолимые. Снимать жилье на большую семью из пяти человек было накладно и

очень трудно (с жильем в Тарту были большие проблемы, поэтому в первый год

работы П.А. жил в пригородной Эльве), а получить государственную квартиру было

практически невозможно. Не было ставки и для жены П.А. — филолога и стиховеда

Лидии Петровны Новинской (1937–2022). Она преподавала на почасовых основаниях,

но долго так продолжаться не могло.

Когда мы, студенты, зимой 1972 г. узнали, что Петр Александрович нас скоро

покинет, мы страшно расстроились. Мы не просто ценили его как замечательного

преподавателя, мы были к нему привязаны. Он умел так выстраивать отношения со

студентами, что, никогда не превращаясь в амикошонство, они переходили в

настоящую дружбу старшего с младшими. Он был открыт, доступен, внимателен,

допускал и понимал шутку. Так, на одной из многочисленных посиделок (на этот раз у меня дома) наша студенческая компания представила ему маленькую пародию на его

лекторскую манеру. Мы лукаво подметили и запомнили несколько выражений,

которые он часто повторял на разных лекциях. Так вот мы ему и выдали: «Можно

сказать не обинуясь, хотя и несколько априорно, что между стихом и прозой нельзя

воздвигнуть китайскую стену». Сначала он оторопел, но потом смеялся до слез.

Петр Александрович очень любил Тарту, кафедру, студентов, ему было тяжело

уезжать, а нам — его провожать. Связи с Тарту в дальнейшем не прерывались. В 1982 г.

Л.П. Новинская защитила в Тартуском университете диссертацию «Стих Тютчева в

историко-литературном и теоретическом аспектах», а в 1989 г. удалось издать в Тарту

книгу П.А. Руднева «Введение в науку о русском стихе» — краткое, но очень емкое

учебное пособие по стиховедению, написанное тем ясным языком, который всегда

отличал лекции Петра Александровича.

После отъезда из Тарту Рудневы обосновались в Стерлитамаке, потом удалось

перебраться в Петрозаводск, и это было большой удачей — появилась возможность

ездить в Питер, где мы неоднократно встречались в последующие годы. С М.Б. Плюхановой мы посетили рудневское семейство и в Петрозаводске. Это была

незабываемая встреча. Мы понимали, как повезло петрозаводским студентам, и

радовались за них, одновременно огорчаясь, что не повезло тартуским.

Чувство благодарности к Петру Александровичу осталось с нами на всю жизнь.

Л. Киселева

— от имени кафедры русской литературы и редакции «Рутении»

http://ruthenia.ru/document/553223.html

Памятные даты и события

13.07.2024

РОМАНУ СЕРГЕЕВИЧУ ВОЙТЕХОВИЧУ – 50

Р. С. Вохтехович отмечает, как принято говорить, свой первый юбилей. Эта дата подкралась как-то неожиданно. На постлотмановской кафедре, где Роман Сергеевич начал работать в 1997 г., он всегда был самым молодым. Открытый, остроумный, улыбающийся, неизменно радующий коллег экспромтами в дни их рождений, подводящий итоги года в шутливых стихотворных хрониках; верный друг и помощник, которого так легко попросить о помощи и одолжении, в любых кафедральных делах и начинаниях всегда первым идущий навстречу — таков он в глазах коллег и многочисленных друзей. Его большие научные и педагогические достижения воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, как часть его яркой и талантливой личности. Начав выступать с докладами на научных конференциях и публиковать статьи в студенческие годы, он к настоящему моменту напечатал более сотни статей на разных языках и три книги: «Античные мотивы в творчестве Марины Цветаевой» (Тарту, 2007, 200 с.), «Марина Цветаева и античность» (Москва-Тарту, 2008, 464 с.), «Ариадна Эфрон. Нелитературная дружба: Письма к Лидии Бать» (Москва, 2018, 362 с.), не считая докторской диссертации «Психея в творчестве М. Цветаевой: эволюция образа и сюжета» (Тарту, 2005, 164 с.), тогда же в 2005 г. успешно защищенной в Тартуском университете. Р.С. Войтехович — международно признанный специалист по наследию Марины Цветаевой, открывающий все новые и новые горизонты в творчестве любимого поэта.

Роман Сергеевич прошел на кафедре путь от секретаря до лектора, но эта внешне скромная должность далеко не покрывает той большой и разнообразной деятельности, которую он ведет. Р. С. Войтехович – маститый преподаватель, читающий ответственные лекционные курсы: «Литература русского модернизма», «Литература русской эмиграции», «Русские классики», спецкурсы на разные темы, ведущий семинар по истории русского самосознания, а также английские курсы „Soviet and Post-Soviet Culture“, „Reciprocal Images: Russia and Europe“. Студенты любят и высоко ценят Р. С. Войтеховича, записаться к нему в спецсеминар всегда много желающих. Под его руководством защищены многие семинарские, бакалаврские и магистерские работы и две докторские диссертации. Он неоднократно выступал в роли организатора международной конференции молодых филологов и редактора сборника «Русская филология», был членом жюри школьной олимпиады по литературе. Конечно, он давно достоин более высокой должности.

Желаем дорогому юбиляру сил, крепости и продолжения трудов. Надеемся, что новая книга не за горами.

Кафедра русской литературы Тартуского университета

Редакция «Рутении»

http://ruthenia.ru/document/553222.html

Памятные даты и события

26.02.2024

26–28 февраля 2024 года отделение славистики Тартуского университета проводит очередной Международный Лотмановский семинар.

Программа

http://ruthenia.ru/document/553219.html

Конференции

14.01.2024

IN MEMORIAM

Лев Семенович Рубинштейн

(19 февраля 1947 – 14 января 2024)

Умер поэт Лев Рубинштейн.

Ни написать это, ни выговорить невозможно. Походя и весело справлявшийся с ролью живого классика, Лев Семенович был не только жизненно важным первостепенным поэтическим голосом, но и драгоценным элементом атмосферы, частью нашего общего воздуха, дефицит которого так очевиден сегодня.

Соболезнуем утрате, скорбим вместе с родными, обнимаем всех близких и друзей, которые, как и мы, ощутили, как в мире внезапно стало гораздо меньше света и тепла.

Кафедра русской литературы Тартуского университета

Редакция «Рутении»

http://ruthenia.ru/document/553218.html

Памятные даты и события

09.12.2023

IN MEMORIAM

Андрей Семенович Немзер

(10 июня 1957 – 9 декабря 2023)

Сегодня ушел из жизни наш большой друг. Хотя за время своей короткой, но тяжелой болезни он как будто готовил нас к утрате, все равно невозможно ни осознать, ни пережить эту потерю.

Андрей Немзер, коренной москвич, всю жизнь в Москве проживший, с начала 1970-х гг. бывал в Тарту столь часто, что мы привыкли считать его членом кафедры. Он всегда был в курсе всех наших дел и начинаний, переживал с нами все горести и радости, был, что называется, «на подхвате» и неизменно выручал во всех трудных обстоятельствах. Нельзя было представить тартускую конференцию без его участия, и он выступал не только с докладами, всегда глубокими и захватывающими, но и с острыми и точными репликами по другим докладам. С Андреем дискуссии на конференциях неизменно бывали интересными и продуктивными. Редкий наш сборник выходил без его статьи. А сколько статей он отрецензировал, скольким диссертациям оппонировал, сколько лекций прочитал тартуским студентам (заодно и преподавателям, поскольку его лекций не пропускал никто) — и по современной литературе, и по литературе XIX века. Его эрудиция была огромна, память превосходна, его лекторский диапазон охватывал всю русскую литературу от начала до современности. Его манера изложения — страстная, напористая, побуждающая к соразмышлению, захватывала аудиторию.

Трудно оценивать научные достижения современника и друга, тем не менее, очевидно, что Андрея Немзера можно считать одним из самых выдающихся современных историков русской литературы. Из его многочисленных книг нелегко выделить главную (они все — главные), и все же в первую очередь хочется назвать монографию «При свете Жуковского: Очерки истории русской литературы» (2013), хотя нельзя не упомянуть и книг о Солженицыне («"Красное колесо" А. Солженицына: Опыт прочтения», 2011; «Проза Александра Солженицына. Опыт прочтения», 2019) и Д. Самойлове («"Мне выпало счастье быть русским поэтом...": Пять стихотворений Давида Самойлова», 2020). Начав перечислять, трудно остановиться: его вступительные статьи и комментарии к изданиям Д. Самойлова, А. К. Толстого и более ранние — к прозе В. А. Соллогуба (ему была посвящена и диссертация Немзера — «Литературная позиция В. А. Соллогуба, 1830 – 1840-е гг.», 1983) и мн. др. — это фактически тоже небольшие монографии, ибо Андрей писал всегда сжато и с предельной концентрацией смысла. Он сочетал в себе ученого-филолога и литературного критика, много лет печатавшего статьи (не только о литературе) в газетах и ведущих журналах (они были объединены в серии его книг «Дневник читателя»). Заинтересованные читатели могут проследить за этой хроникой на нашем сайте.

Основное жизненное кредо Андрея Немзера — преданность русской литературе. Ей он служил и как ученый, и как критик, и как преподаватель.

Говоря о пушкинском окружении, Ю. М. Лотман особенно выделял И. И. Пущина и всегда подчеркивал как выдающееся качество то, что он был «другом друзей своих». Лотман считал это не только прекрасной чертой личности, но и заслугой перед сущностью жизни и культуры. Эти слова можно с полным правом отнести к Андрею Немзеру. Преданный друг, человек бескомпромиссный, всегда готовый отстаивать свои убеждения, он был страстен и добр, полон сочувствия к окружающим — ближним и дальним, равно готов к обоснованным выражениям заслуженной приязни и справедливого негодования.

Склоняем голову в глубокой скорби. Память об Андрее всегда пребудет с нами.

Сочувствуем горю жены, дочерей и всех близких и друзей.

Кафедра русской литературы Тартуского университета

Редакция «Рутении»

http://ruthenia.ru/document/553216.html

Памятные даты и события

19.11.2023

Лев Рубинштейн

ПАМЯТИ МИХАИЛА БЕЗРОДНОГО

Сегодня в Германии умер Михаил Безродный, замечательный литературовед и талантливый писатель. А перед этим он долго и тяжело болел.

Я с ним дружил когда-то. Хорошо помню первую нашу встречу. Она произошла летом 1994 года рядом с городом Ганновером. Это было ужасно жаркое лето. И этим летом я жил в Берлине.

Моя приятельница Верена Дорн пригласила меня на свой день рождения.«Это будет на даче, — сказала она. — У нас около Ганновера есть дача. Там не так жарко. Приезжай».

Я и поехал. Действительно дача. И даже чем-то похожая на привычную подмосковную дачу. И действительно не так жарко, как в городе.

День рождения, собираются гости. Верена, которая хорошо, но все равно немножко смешно говорит по-русски, знакомит меня с гостями: «Это Такая-то. Она работает историком. Это Такой-то. Он работает философом». Следующим был Миша Безродный. Он, как он сам выразился, причем, разумеется, по-русски, работал литературоведом.

Потом мы сели за стол. Потом я обратил внимание хозяев на то, что на столе не было водки, а я другого не употребляю.

«Видимо, кому-то выгодно, чтобы русский литератор Рубинштейн не выпил пару-тройку рюмок водки», — сказал я. Слегка испуганные и без того подавленные чувством исторической вины хозяева на велосипеде метнулись за водкой. А мою инвективу Миша запомнил и, как выяснилось, оценил.

Потом Мишу укусила оса. Причем в язык. Кубики льда во рту, невнятная речь, веселое несмотря ни на что сострадание.

Все вскорости улеглось и восстановилось. Улеглись, кстати, и мы. Нас обоих оставили ночевать, постелив две раскладушки на веранде.

Трепались мы, кажется, до самого утра. Под утро Миша полувопросительно сказал: «Кажется, мы подружились». Я уверенно это подтвердил.

Потом мы виделись очень много раз — и в Германии, и в Москве, и даже в Хельсинки.

Его выдающаяся без преувеличений книга «Конец цитаты» вышла, кажется, через год после нашего знакомства и произвела на меня очень сильное впечатление. И я, помню, даже написал на нее рецензию — вполне искренне восторженную.

Потом он издал вторую книгу, называемую «Пиши пропало». И об этой книжке я тоже написал что-то. И это «что-то» мне сейчас удалось отыскать.

Вот куски из того моего текста. И пусть это будет чем-то вроде поминальной речи.

Итак:

Это уже вторая по счету беллетристическая книга Михаила Безродного. Первая — «Конец цитаты» — хотя и вышла в середине 90-х годов, кажется все еще не до конца прочитанной, если судить по тем кругам, какие расходятся от нее и по сей день. Очевидная — для меня, во всяком случае, — удача первой книги с одной стороны дает приличную фору автору, с другой же — ставит его в нелегкое положение, ибо автор вынужден вступить в соревнование с самим собой. Тем более что обе эти книги одного и того же жанра.

Бесцеремонно изъятый из контекста фрагмент вправе претендовать на вполне самостоятельное существование. Ну вот, смотрите: «Мультикультура — тоже советское изобретение. Культур-мультур». Или: «Чем пленяет Мюнхгаузен? Немец, а врет».

А стихотворные куски! Как вам, например, такой диалог с Иосифом Бродским, вернее с цитатой из него:

— «Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь.

— Не подпалить ли также синагогу, дабы любимый город спал спокойно? Ни эллина тебе, ни иудея».

А это: «Перепуталось все в белоснежных полях под столицей, Брента ль плещет в ночи? Или булькает eau de Cologne? На берлинской стене Лорелея ли кычеть зегзицей? Иль у озера Чад одинокая бродит гармонь».

Или вот еще: «Эту смертную муку — мировую тоску — обменять бы на мирную скуку. А коня на скаку повесить на первом суку. Как последнюю суку».

Или такая вот загадка, как бы для кроссворда: «варяжский князь, скончавшийся от яда вскоре по произнесении монолога, обращенного к черепу существа, на котором он некогда ездил верхом». Чтоб читатель не слишком уж томился, мобилизуя остатки своей эрудиции, автор-гуманист тут же дает и отгадку — вверх ногами, как положено. Ответ: «Гамлет».

Академическое исследование в соответствии с принятым этикетом заканчивается реестром благодарностей разным друзьям, коллегам, учителям, ученикам, родителям, детям и соседям «за неоценимую помощь в подготовке и реализации, за ряд ценных замечаний, а также за создание условий». А вот «Пиши пропало» с благодарности как раз начинается: «Автор многим обязан многим». Этим жестом академический филолог Михаил Безродный прочерчивает пусть и условную, но все же границу: тут, дескать, кончается наука, и дышат почва и судьба. Но наука тут не вполне кончается, ибо природа авторской наблюдательности и авторского остроумия, конечно же, филологического, не писательского происхождения. И это на наш взгляд чудесно, ибо проза филолога в отличие от прозы писателя не отягчена, как правило, наследственным недугом мессианства. А читатель в моем лице тоже «многим обязан многим». При этом имеется в виду, что среди этих самых «многих» занимает свое не последнее место и Михаил Безродный.

* * *

Миша, я тебя не забываю. Светлая память...

http://ruthenia.ru/document/553214.html

Памятные даты и события

18.11.2023

IN MEMORIAM

Михаил Безродный

(16.02.1957–18.11.2023)

Наша тартуская братия, разбросанная ныне по разным странам и континентам, опять понесла потерю. Сегодня ушел из жизни Михаил Владимирович Безродный, а для нас просто Миша.

Если попытаться определить Мишу одним словом, то это будет «блестящий». Блестящий филолог, блестящий эссеист и писатель, блестящий собеседник, искрометно-остроумный человек, что не мешало ему быть одновременно и очень серьезным, и бескомпромиссно требовательным, даже придирчивым иногда.

После окончания школы в своем родном Ленинграде он поступил на отделение русской филологии Тартуского университета. Но тартуские годы тогда были прерваны — из-за глупейшего инцидента в общежитии пришлось университет покинуть и идти служить в советскую армию. Хотя все-таки М. Безродный успел опубликовать статью в студенческом сборнике: «Генезис лейтмотивов у А. М. Ремизова» (Сб. трудов СНО филологического факультета. Тарту, 1977). Зато возвращение было блестящим — это многочисленные статьи в 1980-е гг. в «Трудах по русской и славянской филологии», в «Блоковском сборнике», в «Трудах по знаковым системам», а в 1990 г. — защита диссертации под руководством Зары Григорьевны Минц на тему «Лирическая драма А. А. Блока „Незнакомка“ (проблема текстологии, генезиса, поэтики)». Тогда Миша работал библиографом в Публичке и много помогал тартускому люду своими справками и консультациями.

Нет необходимости обозревать его статьи о литературе начала ХХ века, литературе века XIX, его пушкиниану, как и его «Конец цитаты» и «Пиши пропало». Его пособие по развитию навыков чтения и анализа текста для студентов-филологов, изучающих русский как иностранный, — «Радуга и осьминог» (2016) — хотелось бы вручить каждому студенту.

В последние годы Миша нечасто приезжал в Тарту, тем памятнее его выступление на Лотмановском конгрессе 2012 («К интерпретации новеллы Достоевского „Елка и свадьба“»), его приезд с Ренатой и сыновьями в 2016 г. и потом совместный с Ренатой фон Майдель цикл лекций для студентов нашего отделения в сентябре 2017 г. (Мишины лекции были посвящены проблемам национальной типологии культуры: «К образу немца в русской словесности», «К структуре гимнов простору и простоте»). На Лотмановский конгресс 2022 г. была подана заявка («Из опыта комментирования „Пиковой дамы“»), но состояние здоровья не позволило приехать.

Зная, что, несмотря на тяжелый недуг, Миша продолжает работать, мы надеялись на его участие в Лотмановском семинаре 2024 г. хотя бы по зуму, но — не суждено.

Будем помнить Мишу с любовью и восхищением. Светлая память! И наше сочувствие Ренате и детям в их горькой утрате.

Кафедра русской литературы Тартуского университета

Редакция «Рутении»

http://ruthenia.ru/document/553213.html

Памятные даты и события

16.11.2023

Новые комментарии к пушкинским поэмам

В 2023 году в издательстве Тартуского университета вышли две книги комментариев к пушкинским поэмам.

По ссылкам можно загрузить pdf-файлы с полными текстами:

Роман Лейбов. Поэма Пушкина «Граф Нулин». Опыт комментированного чтения

Татьяна Степанищева. Поэма Пушкина «Братья разбойники»: Комментарий

Печатные экземпляры можно приобрести в онлайн-магазине университета.

http://ruthenia.ru/document/553212.html

Новая литература

18.09.2023

Дмитрий Зубарев

Встречи с Суперфином

1. Вступление

Я познакомился с Габриэлем Суперфином в марте 1967 года (хотя узнал о его существовании тремя годами раньше). Знакомству нашему исполнилось 56 лет. Я встречался с Суперфином в Тарту (именно там мы познакомились), в Москве, в Мюнхене и снова в Москве. Встречались мы в разных качествах. Сначала (1967–68) мы были студенты-коллеги. Потом мы расстались с нашими учебными заведениями — я окончил МГУ, а Суперфин, как известно, Тартуского университета не окончил, — и встречались в Москве (1970–73) как хорошие знакомые. В апреле-мае 1983, когда отбывший лагерь, ссылку и немотивированное увольнение с работы в Тарту Суперфин собирался в своей московской квартире в эмиграцию и раздаривал ту часть своей библиотеки и архива, которая не была разрешена к вывозу из СССР, я участвовал в этих сборах. (В мае нынешнего года, в дни сорокалетнего юбилея этих событий, я и моя жена Наташа Дворцина напомнили ему о них.) Потом, уже в новую эпоху, Суперфин принимал меня почти как хозяин в Мюнхене на Радио Свобода, где я побывал (по командировке «Мемориала») в декабре 1991 (уехал я из СССР, а вернулся уже в суверенную Россию). А последние двадцать с лишним лет общаюсь с ним (в Москве и посредством интернета) как историк и его биограф. К его 60-летию я подготовил о нем биобиблиографическую справку, им авторизованную (см. «Новое литературное обозрение», 2004, № 4 (68). Русское издание «Словаря диссидентов», для которого готовилась эта справка, увы, так и не увидело света; ее версия вошла в электронный сборник «Габриэлиада», выпущенный к 65-летию юбиляра). Еще одну биосправку о Суперфине мы с Геннадием Кузовкиным подготовили для «Именного указателя к “Хронике текущих событий”» (ХТС) — информационному бюллетеню советских правозащитников, выходившему в Москве в 1968–82 гг. в машинописном виде и публиковавшемуся затем на Западе (Суперфин более двух лет был одним из его анонимных редакторов, а затем — еще десять лет — персонажем (сообщения о нем помещены в двадцати пяти номерах «Хроники»). Поскольку шансы на издание этого указателя, содержащего более 13 000 имен, и ранее были минимальны, а сейчас, после ликвидации «Мемориала», близки к нулю, предлагаю ее вниманию читателей.

СУПЕРФИН ГАБРИЭЛЬ ГАВРИЛОВИЧ (р. 1943), филолог, источниковед (Москва); уч. неформальных встреч молодежи на пл. Маяковского (1960–1962*); уч. петиционной кампании вокруг «процесса четырех» (1968); автор и ред. Самиздата: сост. сб. редких произведений Б. Л. ПАСТЕРНАКА (1963, анонимно), сб. «Существует ли в Советском Союзе цензура» (1970, анонимно), уч. в ред. кн. П. РЕДДАВЕЯ «Неподцензурная Россия» (1972), в расшифровке и передаче на Запад «Дневников» Э. С. КУЗНЕЦОВА (1972), один из ред. «Хроники» (1970*–1972), помогал А. И. СОЛЖЕНИЦЫНУ в сборе материалов для эпопеи «Красное колесо» (1971*–1973*), печатался за границей; уч. в ред. воспоминаний А. И. МИКОЯНА (1972*); подвергался преследованиям: отчислен из Тартуского ун-та (1969), обыск (1972), допросы и очная ставка с В. КРАСИНЫМ (1972–1973); арестован 3.07.1973. Приговорен Орловским облсудом (14.05.1974) к 5 годам лишения свободы в ИТК строгого режима и 2 годам ссылки по ст. 70 ч. 1 УК РСФСР; политзаключенный и политссыльный (1974 — 1975, ВС–389/35, Пермская обл; 1975–1978, Владимирская тюрьма; ссылка — 1978–1980, Тургайская обл., Казах. ССР), свидетель на процессе по делу В. ХАУСТОВА (1974), уч. борьбы за статус политзаключенного. Обыск в ссылке по делу № 46012/18, «предупреждение» по «Указу» (1980). После осв. жил в Тарту (ЭССР). Эмигр. (1983) в ФРГ. Сотрудник Архива Самиздата радиостанции «Свобода» (Мюнхен, 1983–1994). Архивариус Ин-та изучения Восточной Европы при Бременском ун-те (1995–2009). Реабилитирован Прокуратурой Орловской обл. (1992), в 1992–2020 регулярно посещал РФ. Живет в Бремене, продолжает исследовательскую деятельность.

*уточнено Г.Г. Суперфином (02.11.2007).

ХТС: 14/434-437; 29/45; 29/50-52; 30/72; 30/78-81; 30/107-108; 32/7-12; 32/58; 32/78; 32/87; 32/91-94; 33/37; 36/22; 36/58; 36/70; 36/72-73; 37/31-32; 38/47; 39/22; 39/25; 39/68; 40/12; 40/15; 40/21; 40/44; 40/80-81; 40/83; 40/87; 41/32; 42/33; 42/88; 43/15; 43/27-28; 44/60; 44/65; 44/103; 45/34; 45/49; 46/53; 46/57; 46/124; 47/96; 47/146; 48/49; 50/11; 50/13; 50/35; 51/46; 52/22; 56/119; 58/5; 58/12; 60/50; 62/157;

Геннадий КУЗОВКИН, Дмитрий ЗУБАРЕВ. Справка из именного указателя к «Хронике текущих событий» (эл. база НИПЦ «Мемориал»).

Бумажной переписки между нами не было, но в 21 веке, когда я завел электронную почту, началась наша обширнейшая электронная переписка. В основном с вопросами обращался к нему я, но иногда и он ко мне. У нас были планы совместных научных работ. Предлагал я, а Суперфин отказывался. Ни одной совместной работы мы так и не написали, однако о некоторых из них, пусть и ненаписанных, я тоже хочу рассказать. Поскольку в работе над воспоминаниями мне помогает Марина Щукина, дочь моего покойного друга Людмилы Поликовской (1940–2017), которая познакомилась с Суперфином раньше меня, я начну с ее книги, где идет речь о юном Суперфине.

Мила Поликовская познакомилась с Суперфином во время собраний на площади Маяковского в 1960 или 1961 г. Когда через 35 лет она работала над книгой «Мы предчувствие… предтеча…», сборником документов и воспоминаний об этих собраниях, то не включила его в число главных героев книги — там нет ни интервью с ним, ни его документов, ни фотографий. Тем не менее Суперфин несколько раз упоминается в сборнике в мемуарах других персонажей. Алла Гадасина, «звезда» Маяковки, упоминает его в числе посетителей салона Е. С. Фриде (с. 105), поэт и прозаик Виталий Скуратовский называет его имя в списке знакомых по Маяковке, ставших потом известными «в правозащитных и литературных кругах» (с. 110), Евгений Штеренфельд, друг и телохранитель Ю. Галанскова, организовывавший живые цепи вокруг чтецов, выступавших на площади, утверждает, что именно Гарик Суперфин показал ему, «как надо держать руки, чтобы их не сломали и не разорвали цепочку» (с. 122), Зинаида Эскина, хозяйка одной из квартир, где собирались «маяковцы», утверждает, что среди хорошо образованного, эрудированного народа, собиравшегося у нее, изумлял Гарик Суперфин, «который…большую часть жизни проводил в библиотеке» (с. 127). Наконец, поэт, переводчик и крупный знаток эзотерической литературы Юрий Стефанов называет Суперфина среди немногих посетителей Маяковки, ставших его приятелями (с. 121). Николай Котрелев в своем интервью (с. 128–129) не упоминает Суперфина, однако Л. Поликовская в предисловии к нему утверждает, что по образованности среди юных посетителей Маяковки Котрелев превосходил всех, кроме Гарика (с. 128). Однако Котрелев, как пишет она, уже тогда был погружен в искусство и философию Серебряного века. Суперфин же, как видно из воспоминаний Е. Штеренфельда, интересовался и практикой политической борьбы, что во многом и предопределило разные траектории их жизни. В конце книги Л. Поликовская поместила краткую биосправку о Суперфине (с. 283–284). Через несколько лет она, составляя для издательства «Аванта +» двухтомное учебное пособие для школьников (оно вышло общим тиражом более миллиона экземпляров) «Русская литература ХХ века» (М., 2000), нашла в нем место и для Суперфина. Там в статье о Лотмане есть цитата из воспоминаний математика Владимира Успенского о первой летней семиотической школе, состоявшейся в Эстонии в 1964 г., когда Суперфин только что поступил в Тартуский университет. «Лотман — настройщик, дирижер и первая скрипка этого оркестра…Он называет всех участников, включая студентов, только по имени-отчеству. Г. Г. Суперфин был тогда весьма молод и казался мне совершенно мальчиком. Все его звали “Гарик”. Все — но не Лотман. “Как отметил Габриэль Гаврилович” — это была едва ли не самая частая фраза Лотмана… В. Н. Топоров не выдержал и, обратившись к Т. Я. Елизаренковой, спросил достаточно громким шопотом: “Тася, а кто это Гаврила Гаврилович?”» (с. 670).

2. Суперфин почти не виден

Итак, это уже 1964 год, когда я (с 1962 — студент филфака МГУ) впервые услышал слово «Суперфин». Но еще за год до этого, весной 1963, я познакомился с его трудом.

В общежитии на Ломоносовском проспекте, где я жил первые два года, обстановка была спартанская: четыре койки с тумбочками, стол, за которым мы ели, пили, играли в карты; душ и туалет общие в конце коридора. Одним из моих соседей по комнате был человек неизвестный в истории. Его звали Костя Бурыкин. Он был немножко старше меня (года 22), очень симпатичный. Он был завсегдатаем кафе «Националь» и как-то мне рассказал, что был другом или, лучше сказать, собеседником (собутыльником) Юрия Олеши в последний год его жизни (1959–1960). Костя был первым, кто приносил к нам в комнату самиздат. Где он его брал, он не рассказывал, но его единственным приятелем из мира литературы был Саша Васильев, ныне известный благодаря сборнику воспоминаний о нем («Про Сашку Васильева». М., 2012). Людмила Поликовская в своей книге, о которой я уже говорил, называет его «подпольным коммерсантом» (с. 369), а в беседе с завсегдатаем чтений на площади Маяковского В. Вишняковым он именуется «книжным спекулянтом высшей марки» (с. 79). Именно так я его и расценивал, регулярно общаясь с ним все студенческие годы, когда нужен был хороший книжный подарок. Одним из текстов, которые Костя принес весной 1963 г. в общежитие (думаю, что от Васильева), были 200 страниц машинописного текста формата А5, в половину машинописной страницы. На титульном листе было напечатано:

Борис Пастернак. Стихи, не вошедшие в сборники (1913–1959)

Составитель указан не был. Для меня и моих соседей по комнате Пастернак оказался полным открытием (никто не читал даже сборника 1961 года). Я, с отличием кончив сельскую школу в Ярославской области, был фанатом Маяковского (первый том красного Полного собрания сочинений знал практически наизусть — вместе с примечаниями Катаняна) и на первом курсе читал о Маяковском и Хлебникове в Ленинской библиотеке то, чего в селе не было. А о Пастернаке помнил, что Маяковский назвал одно его четверостишие «гениальным», а также то, что писали о нем в журнале «Юность» и в «Комсомольской правде», которые читал старшеклассником. Стихи в этом двухсотстраничном сборнике на 90% совпадали с соответствующим разделом появившегося через два года, в 1965, тома из большой серии «Библиотеки поэта» (там этот раздел занимает 82 страницы). Тем важнее отличия, о которых я помню. Во-первых, цензурные. У нас раздел «Стихи из романа» был, конечно, полным. А в сборник 1965 года, как известно, все «религиозные» стихи не вошли (кстати, стихотворение «Божий мир» я запомнил именно под этим названием, а в издании 1965 года оно его потеряло). Кроме «антирелигиозной», сборник-1965 прошел и «антисталинскую» цензуру (стихотворение «Я понял: все живо…» потеряло строфу:

И смех у завалин,

И мысль от сохи,

И Ленин, и Сталин,

И эти стихи,

а мы в 1963-м получили его полный текст). И, конечно, у нас были (и вызвали особый интерес — весь месяц, что сборник лежал на нашем столе, все приходящие в нашу комнату именно их постоянно переписывали) два острополитических стихотворения — «Культ личности лишен величья…» и «Нобелевская премия» (а любители модернизма — такие среди нас тоже были — упивались бешеной словесной бурей «Полярной швеи»). С другой стороны, в сборнике 1963 г. не было включенных в БП ранее неопубликованных стихотворений, полученных составителем последнего Л. Озеровым от Лили Брик, Сергея Боброва и Владимира Лидина.

Озеров называет среди тех, кто помогал ему в составлении, помимо родственников поэта, Е. Левитина и М. Поливанова. Все они могли составить сборник, принесенный в нашу комнату Бурыкиным. Однако, когда я в 2003 году составлял биосправку о Суперфине для «Словаря диссидентов» и уже знал о его глубоком погружении в творчество Пастернака со школьных лет и о его знакомстве с Сашей Васильевым, то включил сборник 1963 г. в список его работ. И Гарик эту фразу из моей статьи не вычеркнул. Поэтому считаю, что Пастернака в 1963 году мне подарил именно он. (О том, какой еще роскошный «пастернаковский» подарок он сделал мне, уезжая в 1983 в эмиграцию, я еще расскажу.)

Забегая вперед, хочу подчеркнуть, что две публикации Суперфина о Пастернаке 1971 года — это лишь малая часть его находок и открытий в пастернаковедении. «За такое надо сразу присуждать кандидата», — сказал мне один молодой филолог из круга В. Кожинова, прочитав четырехстраничную публикацию «Б. Пастернак — критик формального метода». Постоянно общаясь с Гариком в Москве в 1970–72, я видел, как близится к завершению его работа над статьями «Пастернак и Брюсов» и «Пастернак и Кузмин», видел и практически подготовленное им к публикации, откомментированное письмо Пастернака к Ю. Юркуну, важнейшее для последней темы. После его ареста в июле 1973, когда имя Суперфина было в советской печати табуировано, эти статьи и публикации увидели свет — с согласия Гарика и его соавтора по этой работе Романа Тименчика — за подписями Е. Б. Пастернака, Е. В. Пастернак и Н. А. Богомолова. (О подготовке этих работ к печати именно Суперфином сообщил в 1977 году — когда Гарик сидел во Владимирской тюрьме — Лазарь Флейшман в своей книге «Статьи о Пастернаке», вышедшей в Бремене, вне пределов влияния советской цензуры.) Уезжая из СССР в мае 1983, Суперфин сказал мне, что подарил письмо Пастернака к себе — главную ценность своего архива — сыну поэта Евгению, которого он очень уважал.

3. Суперфин приближается

Человеком, который впервые произнес при мне слово «Суперфин» и подарил мне осенью 1964-го полученную от него книгу Лотмана «Лекции по структуральной поэтике», был Борис Федоров. Будучи ровесником Суперфина, он, в отличие от него, приехав из Казахстана в 1960-м, сразу же поступил на филфак и в 1964–65 гг. учился на последнем, пятом курсе. Это была очень интересная личность. Довольно оригинальная русская внешность, стремительные движения, горящие глаза, заика при темпераменте оратора. Это был человек, который был в постоянном методологическом поиске. Кипел на общественно-культурной работе. Он входил в комсомольский актив факультета, с 1963 г. стал председателем факультетского Научно-студенческого общества (я с ним познакомился в феврале 1964 на организованном им на факультете обсуждении только что вышедшей книги Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» — через тридцать лет бахтиноведы записали мои воспоминания об этом легендарном мероприятии, поскольку никакой документации заседаний НСО Федоров не вел) и членом факультетского бюро ВЛКСМ, ответственным за учебно-научную работу. Весной 1965-го, оканчивая учебу, он передал эти должности мне; именно ему я обязан своей стремительной, но короткой карьерой факультетского активиста, оборвавшейся 5 декабря 1965 года — демонстрацией на Пушкинской площади. А в 1964–65 в учебные месяцы он почти каждую неделю проводил на факультете заседание НСО, на каждом заседании или сам делал доклад, или находил студента, желающего поведать нечто методологически новое. Сам Федоров считал главной современной наукой социологию — был знаком с кругом московских социологов, в том числе с очень модным тогда Б. Грушиным. Еще один его доклад был о входившем в моду методологическом семинаре Г. Щедровицкого, который он иногда посещал. Однажды разыскал в библиотеке и принес на заседание несколько монографий 1920-х – 30-х годов совершенно забытого тогда ленинградского искусствоведа Иеремии Иоффе, предложившего функциональный метод изучения истории мирового искусства (кстати, в предисловии к «Лекциям...» Лотман назвал его одним из своих предшественников). Летом 1964 г. Федоров добился от деканата разрешения организовать практику студентов второго курса в виде участия в выездных бригадах ЦК ВЛКСМ по пропаганде литературы о советской молодежи. В одну из этих бригад, руководимых им самим, вошли и мы с Милой Поликовской — ездили мы по Алтайскому краю. И вот уже после возвращения из поездки на Алтай, в сентябре 1964 г., Федоров показал, а потом и подарил мне книгу Лотмана «Лекции по структуральной поэтике», которая только что вышла в Тарту. Борис сказал, что эту книгу дал ему Суперфин, «человек, который все знает». Тем не менее — сообщил мне Федоров — этот Суперфин никак не мог несколько лет поступить в Московский университет, но сейчас он поступил в Тартуский — учиться у этого самого Лотмана. Прочитав «Лекции...», я показал книгу своему научному руководителю Ивану Федоровичу Волкову (одновременно он тогда был руководителем факультетского литобъединения), у которого мы с Милой Поликовской занимались в семинаре по творческому методу в 1964–66 гг., (он вернул мне ее через месяц всю исчерканную карандашными вопросами и возмущенными маргиналиями). И здесь опять появляется Суперфин — хотя и косвенно. В книге, где собрана переписка Лотмана с Борисом Успенским (М.: НЛО, 2008) в письме 18 (Успенский — Лотману, из Москвы в Тарту, с. 41–43) есть такой фрагмент: «…я встретил Суперфина, который сказал, что Вы будете проездом в Москве… некоторое время назад (приблизительно с месяц) я был поражен и обрадован, увидев в университете объявление: тогда-то в такой-то аудитории состоится лекция проф. Лотмана “Структурная поэтика”… Однако я навел справки и выяснилось (не без трудностей), что

а) состоится не лекция, а обсуждение (на НСО);

б) не самого Лотмана, а его книги;

в) при этом само это обсуждение также не состоится в назначенный срок, а переносится на срок неопределенный».

Это письмо датировано составителями началом 1966; г. (с. 41). Я могу прояснить его содержание и уточнить датировку. Правильная дата — май 1965 года. В начале апреля этого года, перенимая от Федорова дела по факультетскому НСО, я подготовил объявление о дискуссии по книге Лотмана (с шапкой «А ЧТО, ЕСЛИ ФИЛОЛОГИЯ — НАУКА?») и вывесил на факультетской доске объявлений. Провисело оно недолго — профессор Кулешов, секретарь факультетского партбюро, снял его и сказал мне, что само название дискуссии звучит оскорбительно для факультетской профессуры. Он посоветовал мне передать книгу на кафедру теории литературы, где с приглашением самого Лотмана ее и обсудят. Я так и сделал, зав. кафедрой Г. Н. Поспелов послал Лотману приглашение, но тот отказался, объяснив в письме, что, зная труды сотрудников его кафедры, не видит общей методологической базы для дискуссии.

Я сейчас вижу, что на факультете было довольно много людей, которые хорошо знали Суперфина, но я с ними не был знаком или познакомился достаточно поздно. Я не был знаком до 1966 г. с Котрелевым, Я не был знаком на факультете и с Сашей Грибановым, близким другом Суперфина, учившемся на два курса старше меня на испанском отделении — мы с ним познакомились в Институте Латинской Америки (ИЛА), куда я поступил, окончив университет в 1968-м. Я устроился в сектор референтуры, а он уже работал там в отделе культуры.

Котрелев появился на нашем (четвертом) курсе осенью 1966 года. Он поступил на факультет, как и Б. Федоров, в 1960 г., потом куда-то исчез (позже выяснилось, что он был в Баку, где подготовил работу о Вяч. Иванове, опубликованную в Тарту и сделавшую его знаменитым). Он учился в итальянской группе, объединявшейся с моей на семинарах по истории КПСС, и стал ходить на наше литобъединение, где активно рекламировал Тартуский университет и кафедру Лотмана как центр современной филологической мысли. Выяснилось, что он хорошо знаком с Милой Поликовской, и он стал агитировать нас с Милой, чтобы мы съездили туда весной на ежегодную студенческую научную конференцию, даже без докладов (я начинал тогда заниматься Андреем Платоновым, но имел готовым только обзор литературы, а своего так и не написал). Котрелев сказал, что по его рекомендации нас примут в Тарту и без докладов, много чего рассказал о великом Суперфине (сам Котрелев туда не собирался, поскольку ждал прибавления семейства, но послал в Тарту доклад по стиховедению, который получил первую премию). И вот в марте 1967 г. мы туда отправились. Кажется, с нашего факультета туда еще поехал Алик Журинский, который уже окончил отделение матлингвистики (мы его знали по поездке на Алтай летом 1964 г.).

4. Суперфин в Тарту

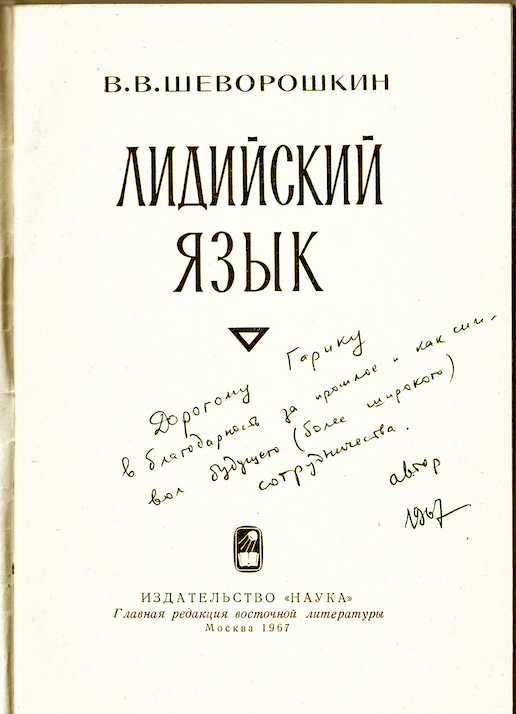

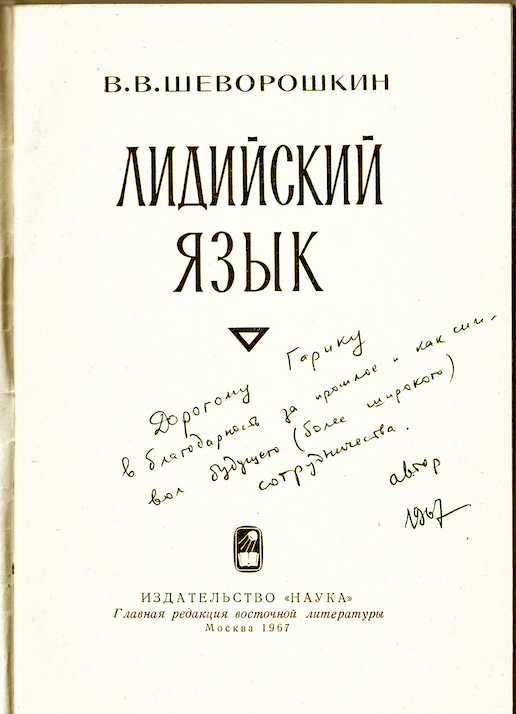

Я попал в Прибалтику впервые, и Тарту меня очаровал (особенно понравились уютные кафе и комбинированные бутерброды — в Москве почему-то их не делали). Общежитие, где нас разместили, было довольно непрезентабельным — похуже того, что было на первом курсе, а уж с Домом Студента на Ленгорах — и близко не сравнить. Но там мы проводили только ночь, а вся остальная неделя, проведенная в Тарту, запомнится как сплошной праздник. Как только мы зарегистрировались как участники конференции, нам с Милой тут же вручили сборник ее материалов, ныне уже легендарный (Материалы XXII научной студенческой конференции: Поэтика. История литературы. Лингвистика. Ред. А. Б. Рогинский, Г. Г. Суперфин. 186 с.). Бегло просмотрев его содержание, я обомлел — там был весь набор классиков ХХ века, только начинавших возвращаться в отечественную печать — и Ахматова, и Булгаков, и Вагинов, и Мандельштам, и Платонов (а обериуты — Хармс и Введенский — были представлены не только статьями о них, но и текстами: через 20 лет их миллионным тиражом опубликовал «Новый мир»). Поразил меня и размах работ Суперфина — и «Судьба древнерусского сборника в условиях XVIII века», и коллективная статья о жанровых и текстовых признаках мемуаров, и особенно «Рукописное наследие Н. С. Трубецкого», где имелись отсылки к камчадальскому, корякскому и чукотскому языкам и содержалась оценка значения этих работ Трубецкого для ностратической теории — вершины сравнительно-исторической лингвистики! (Я еще не знал, что только что в издательстве «Наука» вышла монография «Лидийский язык», отредактированная тем же Суперфином — студентом 3-го курса. Этот язык народа, жившего в Малой Азии, умер более двух тысяч лет назад, от него осталось несколько десятков клинописных надписей да насколько монет, отчеканенных царем Крезом).

Тут же я познакомился и с обоими редакторами «Материалов». О Сене Рогинском, обаянию которого ничто не могло сопротивляться, я уже писал в другом месте. А о маленьком Суперфине, которого я, как и все, тут же стал называть «Гарик», я уже много слышал. Я всегда помнил, что мою книгу Лотмана привез в Москву Суперфин и что это «человек, который все знает». Мила и Котрелев мне уже успели рассказать, что именно знает Суперфин: он, помимо русской литературы — от древней до новейшей — знает кучу языков, включая редчайшие, знает все архивы Москвы, Ленинграда и даже провинциальных городов СССР, быстро находит там то, что никто не мог найти. После беседы с Суперфином Лотман выработал для него индивидуальный план занятий — он сдает не такие экзамены, как остальные студенты. Попав в среднеазиатские архивы, он нашел там неопубликованные работы великого лингвиста Евгения Поливанова, известного как прототип фантастических персонажей Вениамина Каверина. От него пришел в восторг великий Роман Якобсон, познакомившийся с Суперфином на летней семиотической школе.

Я, прежде чем изъявлять редакторам свой восторг, поинтересовался: как вообще такое издание стало возможным? Как цензура такое пропустила? И показал в выходных данных главлитовский номер. И Суперфин, усмехаясь, подтвердил: было трудно, но сумели. А потом задал и второй вопрос (уже персонально ему как гению архивного поиска): «Гарик, скажи пожалуйста, если ты случайно найдешь в архиве вторую часть работы Ленина “Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов?”, что ты сделаешь с ней?» (на семинарах по истории КПСС преподаватели всегда рассказывали, что эта первая теоретическая работа молодого марксиста Ульянова была напечатана в подпольной типографии в трех частях, и вторая часть, несмотря на полувековые поиски в архивах, до сих пор не найдена). Гарик резко изменился в лице и буркнул «Не знаю. Наверное, уничтожу». Мы оба не могли предвидеть, что через три года займемся работой над неопубликованным ленинским текстом (Суперфин озаглавил свой мемуар об этой работе «Моя самиздатская гордость»).

Атмосфера самой конференции незабываема — доклады (особенно мне запомнились доклады Ромы Тименчика об Ахматовой, Юры Фрейдина о Мандельштаме, Тани Никольской о Вагинове и Лены Толстой о Платонове), обсуждения (Суперфин к докладам, которые казались ему слабыми, особенно студентов из Тарту, был весьма суров, подтверждая эпитет «злоязычный Гарик», которым наградил его Лотман в одном из писем к Б. А. Успенскому). Только потом я узнал, что всех нетартуских докладчиков пригласил на конференцию лично Суперфин, а во многие доклады при их публикации в «Материалах...» он сделал дополнения. Мы с Милой приехали без докладов и участвовали только в прениях. Я, в отличие от Суперфина, в архивах в студенческие годы не работал (стал архивистом только в свободные горбачевские годы и просидел в московских и петербургских архивах 30 лет — с 1990 по 2020-й), но тоже имел на своем факультете репутацию всезнайки. Навыки быстрого чтения имел, просматривал справочники, библиографические указатели — и текущие, и ретроспективные, обходил книжные магазины, и некоторые находки мне в Тарту на конференции очень пригодились. Так, никто из докладчиков не знал книги А. Вулиса «Советский сатирический роман», вышедшей в Ташкенте в 1965, и мои ссылки на нее в прениях по докладам о Булгакове и Вагинове были очень уместны. Хотя оба организатора конференции — Гарик и Сеня — были равноправны, но различие в их поведении было заметно, особенно когда они поднимались делать доклад. Насколько свободно и артистично держался на кафедре Сеня, буквально завораживая аудиторию, настолько Гарик демонстрировал всеми словами и жестами, что он не оратор. Но зато все, что происходит в зале, он видел и понимал замечательно. Меня, да и всех присутствующих, восхитило, как Гарик на одном из заседаний вычислил и разоблачил стукача. В начале каждого заседания, как обычно, ведущий пускал по столам лист, куда каждый записывал свое имя и организацию, которую он представляет. Суперфин (и только он) заметил, что один из присутствующих, получив лист, ничего не написал и передал его соседу. Когда лист вернулся к ведущему, Гарик взял его, подошел к гражданину, не пожелавшему назваться, и положил лист на его стол. Тот снова переложил его на стол соседа. Тогда Гарик вышел из зала и через несколько минут вернулся, неся огромный стационарный фотоаппарат с треногой и вспышкой. Когда он установил фотоаппарат и навел его на инкогнито, приготовившись фотографировать, тот буквально выбежал из зала. (После получения Эстонией независимости в тартуской газете были опубликованы документы из архива КГБ, где было названо имя его сотрудника, провалившего задание).

Участвовали в конференции и сам Юрий Михайлович Лотман (он прочитал для участников часовую лекцию «Пространство у Гоголя»), и его жена Зара Григорьевна Минц. Сеня и Гарик рассказывали нам, как Лотманы живут в Тарту, воспитывая троих сыновей. Рассказали, что к ним в гости зачастила из Москвы писательница Ольга Неклюдова (жена Варлама Шаламова, уже прославившегося ходившими в самиздате «Колымскими рассказами»). Когда кто-то предупредил Лотмана и Минц, что писательница не просто ездит к ним в гости как к друзьям, а собирает материал для романа о знаменитом ученом, Лотман очень обиделся и написал ей письмо, запретив описывать в своих произведениях себя и свое семейство. (Когда через два года в Москве вышла ее повесть «Питомцы Музы», выяснилось, что она выполнила требование лишь частично: изображенный ею профессор Тартуского Университета портретно совпадал с Лотманом, но был холост; прототипами двух его любимых учеников были Гарик и Сеня — первое изображение Суперфина в художественной литературе.)

Предпоследний день работы конференции совпал с днем рождения Сени Рогинского, и он меня пригласил на квартиру Габовичей (эта гостеприимная семья тартуских ученых покровительствовала студентам и разрешала их большие сборища у себя дома). Не все участники конференции получили такое приглашение, и я понял, что принят в «свои» (никто из нас тогда не мог предполагать, что Рогинский станет моим последним начальником, что я пятнадцать лет проработаю под его руководством в созданном им «Мемориале»). Атмосфера интеллектуального праздника, не оставлявшая меня все дни, проведенные в Тарту, в этот вечер достигла вершины. Люди, которых я уже узнал как ученых, услышав их доклады, предстали в новом качестве — как поэты-барды. Огромный Юра Гельперин, поклонник Честертона, сделавший на конференции доклад «Честертон и Булгаков», спел балладу из английской истории — о несчастной любви «знаменитого обормота» Джорджа Бреммеля к леди Гамильтон (Юра первым ушел от нас — в 1984 году, и его друзья, в том числе Тименчик, посвятили ему трогательный некролог с библиографией, назвав его «домочадцем литературы» — Тыняновский сборник. Вторые тыняновские чтения. — Рига, 1986. С. 168–170). Сам Рома Тименчик спел песню-монолог (в манере Галича) от лица чекиста-неудачника, погоревшего на попытке взорвать Собор Парижской Богоматери (потом он опубликовал ее в своем сборнике «Что вдруг?»). И Женя Бешенковский, который, не будучи бардом, чудесно запевал «Тум-балалайку». (Когда я в прошлом году на поминках по Юре Фрейдину предложил спеть в память о тартуском братстве «Тум-балалайку», его дочь меня почему-то не поддержала…)

Уезжая на следующий день из Тарту, я получил от организаторов конференции (т. е. от Рогинского и Суперфина) справку с незаслуженно высокой оценкой моего участия в ней (она послужила оправданием моего прогула нескольких дней занятий в университете). Но гораздо важнее было то, что мы (я и Мила) именно тогда, в марте 1967, приобрели друзей на всю жизнь. Квартира Поликовской в Москве стала для них надежным пристанищем (а для москвича Суперфина — местом для работы — именно там он в 1970–71 годах часто работал над «Хроникой текущих событий»).

Ровно через год, в марте 1968-го, мы с Милой снова приехали в Тарту (Мила за этот год защитила диплом и стала работать в «Московском комсомольце», а мы с Котрелевым кончали пятый курс и писали дипломы — он по итальянской, а я по испанской литературе). Все как будто было таким же — те же тартуские кафе с бутербродами, те же организаторы — Суперфин и Рогинский, тот же круг докладчиков, новая лекция Лотмана, такой же веселый и шумный день рождения Рогинского (он в это время уже закончил дипломную работу, которая летом получила первый приз на всесоюзном конкурсе студенческих работ) — но время переломилось. В январе в Москве прошел «процесс четырех» (Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашковой), вызвавший массовые протесты советской интеллигенции (не только московской) в виде коллективных открытых писем в органы власти, немедленно попадавшие за рубеж и транслировавшиеся западными радиоголосами (именно в эти месяцы в русском языке появилось слово «подписант»). Несколько «подписантов» было среди участников конференции (среди них — Суперфин). И на наш вопрос при регистрации: «А где сборник материалов»? — Гарик развел руками и сказал: «Главлит зарубил, есть только программа с названиями докладов» (я этому ничуть не удивился, помня его прошлогоднюю охоту на чекиста — органы, конечно, хорошо запомнили его имя и «взяли в разработку»). К тому же в дни работы конференции в Тарту поступили газеты с материалами об итогах XIX Московской городской конференции КПСС, где говорилось, что «отдельные творческие и научные работники подписали письма, немедленно использованные в радиопередачах враждебных радиостанций» и что такое их поведение партия осуждает. Газеты передавали в зале, где читались доклады, из рук в руки, и хотя было неясно, в какой форме партия проявит свое осуждение, ничего хорошего «подписантам» ждать не следовало… Одновременно на конференции активно себя вела московская журналистка Элла Максимова. Она приехала в Тарту с целью написать статью о выдающемся ученом Юрии Лотмане (он к этому году уже получил мировую известность) и его учениках (Лотман назвал, конечно, имена Суперфина и Рогинского). Тут и проявилась разница в характере обоих. Если Сеня ее обаял (как и всех, кто с ним общался), то злоязычный Гарик сказал ей что-то очень обидное, и в появившейся вскоре в «Известиях» статье «Иди за мной» ни слова о Суперфине не было — вся она была посвящена великому профессору Лотману и его выдающемуся ученику Рогинскому. (Через тринадцать лет, осенью 1981-го, когда Рогинского арестовали, я помогал в розыске этой статьи для его ленинградского адвоката, который предоставил ее копию в суд для характеристики личности подсудимого…).

5. Гарик после Тарту

Так получилось, что больше я в Тарту никогда не ездил. Летом 1968 я окончил университет, женился и на следующий год, в марте 1969, в Тарту поехала моя жена Женя. Рогинский там был уже неофициально, без доклада, а Гарик, потерявший статус руководителя секции русской литературы, прочитал свой последний студенческий доклад «“Дерево” — “камень” как символы поэтических универсумов О. Э. Мандельштама», оставшийся неопубликованным. Осенью по представлению КГБ он был отчислен из университета «за академическую неуспеваемость» и вернулся в Москву, поселившись с мамой, Басей Григорьевной, в квартире на Малой Бронной, дом 15 (ныне он уже не существует — на его месте скверик). Эти годы (1970–1972) были временем нашего самого тесного общения, о котором я думаю рассказать отдельно, в собственных воспоминаниях (если соберусь их писать). Мы перезванивались, я регулярно приходил к нему домой, приносил что-нибудь для «Хроники» и для Солженицына (при первой же встрече на квартире он сказал мне, что участвует в редактировании «Хроники текущих событий» и попросил, зная, что я на работе просматриваю и аннотирую иностранную прессу, выписывать все встреченные упоминания о «Хронике» и ее оценки; кроме того, он, по просьбе Солженицына, просил переводить все статьи и рецензии о нем на испанском языке). Как-нибудь я расскажу о своей работе в качестве солженицынского «невидимки», продолжавшейся целый год — до того момента, как одна из рецензий нобелевскому лауреату активно не понравилась и он ее вернул Гарику с просьбой больше подобного не приносить. Вспомню и о пробегах (из квартиры на Малой Бронной в Институт русского языка или в «Новый мир») по московским букинистическим магазинам, где Гарик молниеносно просматривал полки, находя почти всегда что-нибудь остроактуальное. Сам Гарик выделил из нашей работы по «Хронике» атрибуцию письма Ленина членам Политбюро о необходимости расправы с «контрреволюционным духовенством». Он называет его «жутким документом» и подробно рассказывает о появлении машинописной копии этого письма летом 1969 г. у П. Якира, о публикации в «Хронике» № 9 его аннотации, о сомнениях редакции в авторстве Ленина и о том, как я эти сомнения развеял, найдя в только что вышедшем в марте 1970 г. 45-м томе ленинского Полного собрания сочинений ссылку на этот документ с точной датировкой (см. Суперфин Г. Г. Моя самиздатская гордость // Acta Samizdatica / Записки о Самиздате. Вып. 3. М., 2016. С. 56–59).

Своей конспиративной работы Суперфин от меня почти не скрывал. Я видел у него на квартире и гранки книги П. Реддавэя «Неподцензурная Россия», и рецензию на собрание сочинений Мандельштама, и переписку с отсидевшим 25 лет во Владимирской тюрьме бывшим бургомистром Смоленска Борисом Меньшагиным. Единственный сюжет, в который он меня не посвятил — расшифровка и переправка на Запад полученного от А. Д. Сахарова дневника Эдуарда Кузнецова, вывезенного из лагеря особого режима — для лиц, признанных особо опасными рецидивистами (этому сюжету Гарик посвятил еще один свой мемуар). Он ждал ареста, учил меня конспирации — говорил, что по некоторым телефонам не звонит из своей квартиры. Просил в случае ареста передать все полученное от него (книги, рукописи) моему институтскому коллеге Саше Грибанову.

В сентябре 1972 г., когда я после отпуска пришел на работу в ИЛА, Грибанов мне в первый же день сказал: «У Супера был обыск, много изъяли. Якир и Красин его заложили. За ним круглосуточная слежка, просил не звонить и не заходить». Я все-таки через неделю позвонил и сказал, что хочу зайти. Он удивился, но сказал, когда это сделать. Обстановка в квартире была тяжелая — плачущая Бася Григорьевна, ее сестра Соня, укоряющая: «Гарик, Гарик, сидеть тебе в каталажке!». Он показал протокол обыска и волнистую черту вместо подписи, которую можно опротестовать на следствии. Сказал, что из квартиры по телефону вообще больше не звонит, чтобы не подводить людей, сказал, что ему предлагают уехать из СССР по еврейской линии, но он категорически отказывается — может покинуть страну только как политический эмигрант. Показал машину оперативного наблюдения, которая стояла около дома, а когда мы пошли по улице, поехала за нами. Сказал, что нашел в Историческом музее среди писем неизвестных лиц письмо Гоголя, над комментарием к которому хочет поработать, хотя слежка и вызовы на допросы мешают… Еще раз я зашел к нему в конце 1972 года вместе с Грибановым — мы помогали Гарику упаковывать его громадную библиотеку для переезда на новую квартиру — домик на Малой Бронной шел под снос, а Басе Григорьевне с сестрой и Гарику дали трехкомнатную квартиру в Теплом Стане.

В начале июля 1973 Гарика арестовали (я не буду писать о его следствии, суде и пребывании в Пермском лагере, Владимирской тюрьме и Тургайской ссылке — есть его восьмитомное следственное дело, которое Суперфин иногда цитирует в своих мемуарах, и «Хроника текущих событий», где его биография в 1973 — 80 гг. освещена довольно подробно). Весной 1974, когда Гарику уже был назначен адвокат, мы с Грибановым пришли к Коле Котрелеву, чтобы он помог нам составить полный список его научных публикаций (Котрелев, в отличие от меня, все хранил и ничего не терял).

В мае все западные радиостанции передали сообщение о суде над Суперфином в Орле («Немецкая Волна» упорно называла его «Гаврилой») и о приговоре. А меня буквально в эти дни вызвали в военкомат и предложили оформить поездку на два года на Кубу в качестве военного переводчика. Я, памятуя о прогулках с Суперфином под наблюдением оперативников КГБ, очень удивился, но от предложения отказываться не стал: мое материальное положение было очень стесненным. Все документы я оформил, характеристики собрал, прошел медкомиссию — но насчет Кубы меня обманули и в конце июля сказали, что служить я буду на родине, в Крыму, в селе Перевальное. В начале августа, примерно в те дни, когда Гарика перевозили в пермский лагерь строгого режима, я приехал в Крым. Два года в полевой форме с лейтенантскими погонами я обучал неграмотных африканских крестьян из Анголы, Мозамбика и Гвинеи-Бисау подрывному делу — минированию железных дорог, взрыву мостов и зданий… Во время кратких приездов в Москву Грибанов показывал мне огромные письма Суперфина — в письмах к маме он передавал вопросы и просьбы к десятками друзей, спрашивал и обо мне… Я же не только не писал ему, но и просил Котрелева и Грибанова ничего не писать обо мне. Во-первых, мне было стыдно, что Гарика мучают люди с такими же офицерскими погонами, как на мне, а во-вторых, наша часть была настолько секретной, что единственной работой лейтенанта-особиста было чтение нашей переписки — ни одного письма, отправленного военнослужащими нашей части, не уходило из Крыма без его перлюстрации, и он этого не скрывал. Когда я как-то во время отпуска приехал в Ленинград и рассказал о своей службе Рогинскому, тот отреагировал кратко: «Чистая 64-я». (Статья 64 УК — «Измена Родине».)

Летом 1976, окончив службу, я по приглашению Рогинского приехал в Ленинград. Он показал мне готовый к сдаче в набор машинописный первый том исторического сборника «Память» и предложил участвовать в работе над следующими томами (издание предполагалось за границей). Увидев на титульном листе, что сборник посвящается Сергею Ковалеву и Габриэлю Суперфину (оба были тогда в заключении, Ковалева я не знал), я без колебаний согласился, хотя понимал, что дело это небезопасное. Я понимал мое участие в «Памяти» как подтверждение верности тартускому братству и гордился этим (через несколько лет, работая над очередным сборником, я познакомился в Москве с рижанином Борей Равдиным, который сказал, что тоже бывал на тартуских конференциях в конце 60-х, но там мы не познакомились).

Освободившись в мае 1980 г. из казахстанской ссылки и получив направление в Тарту, Суперфин несколько дней с разрешения милиции провел в Москве. Я встретился с ним, зайдя по-соседски на квартиру Кати Великановой. Суперфин за семь лет тюрем, лагерей и ссылок сильно изменился, облысел, но острый взгляд был тот же. Мы обнялись, он вопросительно посмотрел на меня, молча спрашивая о причинах шестилетнего молчания, и я рассказал ему то, о чем написал выше.

6. Прощание

Следующий, 1981 год окрашен для меня окончанием работы над пятым сборником «Память» и делом Рогинского (его тоже выдавливали за границу по еврейской линии и тоже неудачно). Арест в августе 1981-го, суд в декабре в Ленинграде (открытый, с массой друзей в зале), обвинение в «подделке документов» (ходатайств о разрешении работать в архивах), замечательная речь, превращенная в научный доклад о трудностях работы историка в СССР, приговор — четыре года колонии общего режима. У меня — в январе 1982-го (когда приговор Рогинскому был уже утвержден горсудом, но он еще не отправлен из Ленинграда в зону) — три допроса-беседы (в прокуратуре города Москвы и две — в приемной КГБ на Фуркасовском). Формально первый допрос — по делу Сани Да — к уже осужденному Рогинскому и к сборникам «Память» (позже я узнал, что в эти же самые дни, в январе 1982-го, КГБ-шники предлагали Рогинскому вместо отправки в уголовную зону посидеть в комфортабельных условиях, поговорить о сборниках «Память» и об отличии их концепции советской истории от писаний Солженицына; мои показания на эту тему очень им бы в Ленинграде пригодились). Я дружбу с Рогинским признал, признал и знакомство с называемыми ими людьми из его круга (имя Суперфина не называлось), но о «Памяти» якобы ничего не знал. Очень им не понравилось, что за три допроса не назвал ни одного нового имени. «Еще увидимся!» — сказал на прощание капитан Волин после третьего допроса (не пришлось, хотя он еще раз позвонил, пригласил зайти на беседу, но я без повестки приходить отказался). Рогинского увезли в уголовную зону, я постоянно общался с Катей, узнавая все подробности его бытия там; про Суперфина знал, что он живет в Тарту и работает в архиве. И вот в апреле 1983-го у меня в квартире раздается звонок, и я слышу знакомый голос Гарика: «Я в Москве. С работы меня уволили и сказали, что нигде в Эстонии не примут, в архивы больше не допускают, я согласился эмигрировать по еврейской линии, и мне разрешили до отъезда жить в Москве. Составлен список книг, которые разрешено вывезти из СССР, остальное раздаю всем желающим. Приходи».

И вот я в квартире на Теплом Стане, где не был десять лет (я побывал там в апреле-мае 1983-го несколько раз). Незабываемо впечатление гибели культуры, оставшееся от этого зрелища — огромная библиотека, собиравшаяся больше двадцати лет, подлежит уничтожению. Стопки книг, предназначенных к раздаче — с автографами авторов, с дарственными надписями. Сотни (а может быть тысячи) авторефератов по всем гуманитарным наукам (их почему-то не разрешали к вывозу). Тысячи научных журналов, проработанных Гариком в тюрьме и ссылке, оттисков и вырезок — все это, снятое с полок и разложенное на полу, подлежит раздаче (наиболее ценное и секретное, еще до ареста розданное на хранение, уже вывезено в Германию). Я попросил одну из стопок с вырезками и журналами — просто для памяти о его работе над ними (позднее я передал эту стопку в библиотеку «Мемориала»), а также несколько книг, которые он не брал с собой, не считая ценными. Среди них оказались «Ленинские сборники» 1920-х годов (Гарик не представлял, ЧТО он мне дарит). Потом начался разговор о его дальнейшей судьбе — было решено, что он едет в ФРГ. Он понимал, что шансов на хорошую работу для человека с незаконченным высшим образованием там мало, говорил, что ничего не сделано, что он к сорока годам — лишь «квалифицированная машинистка, разбирающая любой почерк», все время повторял, что может еще отказаться от эмиграции, от которой отказывался десять лет, хотя советский паспорт уже сдал — «Пусть опять сажают в тюрьму!». Выяснив, что он плохо экипирован для путешествия, мы составили список необходимого (все это моя вторая жена Наташа Дворцина передала ему на следующей неделе).

И вот минута прощания (мне нужно было уезжать из Москвы, не дожидаясь его отъезда). Обнялись. Невозможно было представить, что через восемь лет мы встретимся на вокзале в Мюнхене, куда я приеду в научную командировку, и командировку эту подпишет Сеня Рогинский, сидевший в момент нашего прощания в тюрьме…

Ввиду присущего мне любопытства я разрезал страницы принесенных с Теплого Стана «Ленинских сборников» и обратил внимание на необычный характер одного из них. В аннотациях иностранных откликов на смерть Ленина упоминалось, что авторы сравнивают покойного вождя не только с великими революционерами прошлого, но и с Нероном, и с Чингисханом! (Подобные сравнения — даже в пересказе сочинений врагов — в советской печати были табуированы, и я удивился, что в 1920-е Главлит их пропустил). Ни названия материала, ни номера «Ленинского сборника» я тогда, в 1983 году, не запомнил. В 1991 году, после создания «Мемориала», я передал в его библиотеку часть своих книг — прежде всего по историко-партийной тематике, в том числе и суперфиновские «Ленинские сборники». В том же году была запрещена КПСС, значение Ленина, как выразился один из тогдашних начальников, «обнулилось», его сочинения (в том числе и «Ленинские сборники») стали в массовом порядке свозить из библиотек в пункты приема макулатуры. Мой интерес к этим сборникам вновь пробудился на рубеже веков, когда и в многочисленных биографиях Бориса Пастернака, и в его переписке (например, с сестрой Жозефиной, с кузиной Ольгой Фрейденберг, с Осипом Мандельштамом) я стал встречать постоянные упоминания о том, что в конце 1924 — начале 1925 года поэт для заработка составлял иностранную библиографию ленинских некрологов. В 1930 году Пастернак даже упомянул об этом в печати — во «Вступлении» к роману в стихах «Спекторский»:

...Нашелся друг отзывчивый и рьяный,

Меня без отлагательств привлекли

К подбору иностранной лениньяны.

Все биографы поэта (от его сына Евгения Пастернака до Дмитрия Быкова) и комментаторы пастернаковской переписки дружно утверждали, что эта библиография («иностранная лениньяна») осталась неизданной, хотя А. Сергеева-Клятис нашла в семейном архиве Пастернаков напечатанное на бланке Института Ленина при ЦК РКП(б) отношение-пропуск, подписанное помощником директора этого учреждения Товстухой. Высокий партийный аппаратчик (известно, что одновременно Товстуха был личным секретарем Сталина) просил разрешить Б. Л. Пастернаку работать до 1 марта 1925 года в закрытой партийной библиотеке и читальне над книгами, журналами и газетами на трех языках — английском, немецком и французском. Указывалось, что «работа производится для библиографического отдела и “Ленинских сборников”». В каталогах бывшего Центрального партийного архива при Институте марксизма-ленинизма (ныне — Российский государственный архив социально-политической истории — РГАСПИ) она обнаружила каталожную карточку, составленную, по ее справедливому предположению, Пастернаком — библиографическую запись и аннотацию статьи «Смерть Ленина может помочь России», опубликованной в газете «Лос Анджелес дэйли таймс». При всем том, назвав имя упомянутого в «Спекторском» «друга», который привлек поэта к Лениниане — Якова Захаровича Черняка, и упомянув о его участии в работах Института Ленина по подготовке иностранной библиографии, она в который раз назвала эту библиографию неизданной. В мемуарном очерке, посвященном Черняку, сын поэта сообщил, что в семейном архиве сохранились и расписки Бориса Леонидовича в получении в Институте Ленина гонораров за библиографию ленинских некрологов. В 2007 году, не имея доступа к семейному архиву Пастернаков, я вспомнил о подаренных мне в 1983 году Суперфином сборниках и решил перечитать библиографию, удивившую меня четверть века назад. К сожалению, мой дар — «Ленинские сборники» — оказался в библиотеке «Мемориала» заштабелирован, т.е. уложен в ящик и недоступен для использования. Пришлось воспользоваться услугами Научной библиотеки Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). И в первый же день поиска искомая библиография (с Нероном и Чингисханом) нашлась! В третьем «Ленинском сборнике», вышедшем в 1925 г. под редакцией Л. Б. Каменева — тогда одного из вождей партии и государства и первого директора Института Ленина — целых 23 страницы отведены «Материалам для иностранной библиографии (за 1924 год)». Имя составителя библиографии не указано, в отличие от имени ее редактора — того самого «отзывчивого и рьяного друга» — «Под редакцией Я. З. Черняка». В редакционном предуведомлении сообщается, что данная публикация — лишь начало иностранной библиографии о Ленине и ленинизме за 1924 год. Раздел «А. Германия и Австрия» включает литературу на немецком языке, а раздел «В. Франция» — литературу на французском. Просмотр следующих сборников показал, что обещанного продолжения (которое, очевидно, должно было включать лениниану на английском) не последовало. Не попала иностранная библиография и в ежегодные сборники «Лениниана», издававшиеся Институтом Ленина до конца 1920-х годов.

Мои попытки републиковать «Материалы …» полностью оказались безрезультатны (сотрудники Музея Пастернака поставили авторство поэта под сомнение). Французскую часть «Материалов» (шесть книг и 108 статей) я рассмотрел в статье «Французская лениниана Бориса Пастернака» (Право на имя. Биографика 20 века. СПб., 2017. С. 42. Суперфин, читая ее, исправил только одну букву), а текст одной из этих аннотированных Пастернаком работ, принадлежащей, как я установил, князю Д. П. Святополку-Мирскому и опубликованной в пяти номерах ханойской (!) газеты, я разыскал и положил в основу исследования «Князь и вождь», размещенного на сайте scepsis.ru в январе 2016 г. (Суперфин консультировал меня в ходе этой работы и был ее первым читателем — она как бы подвела первый итог наших многолетних пастернаковских и ленинских штудий). Мне хотелось подвести еще один такой итог — к 100-летию великой русской революции 1917 года выпустить том «Литературного наследства» — «От пломбированного вагона до Мавзолея. Ленин в произведениях русских писателей. 1917–1924». Такую заявку мы подали с Борей Равдиным Котрелеву в 2008 году, когда он еще был редактором «Лит. Наследства». Котрелев с интересом воспринял заявку, но он уже передавал дела по серии А. Галушкину, Суперфин, сначала заинтересовавшись, вскоре к этой идее остыл, как и сам Равдин, от ленинианы отошедший. Все собранные мной материалы и тексты остались у меня, а после смерти самого Галушкина идея окончательно заглохла.

Заканчивая это затянувшееся сочинение, хочу сказать: я счастлив, что знаю этого человека и иногда бываю ему нужен.

***

Редакция Ruthenia.NET сердечно благодарит Дмитрия Исаевича Зубарева за сообщение этого мемуарного очерка, публикация которого приурочена к юбилею Габриэля Гавриловича Суперфина.

http://ruthenia.ru/document/553209.html

Памятные даты и события

|